- 一瞬LRTにも見えるメッス市のBRTを紹介したが、フランスではBRTとLRTの相違はどのように解釈されているのだろうか?交通研究所CERTUが発表しているBRTの定義は、

- 「軌道の少なくとも70%が専用レーン/快適性のある電停」【インフラ】

- 「バリアフリー車両」【車輌】

- 「定時性に優れた高い運行頻度と優先信号」【運行】

- 「信用乗車とICTを駆使した運行状況情報提供システム搭載」【乗客の利便性】

BRTは、「都心の道路が狭い」、「或いは合意形成において、道路空間をどうしてもクルマと共有しなければならない」といった条件下に、比較的柔軟に対応できるとみなされてきた。フランスの自治体はなぜLRTを(BRTを)導入するのか、市民に説明する責任がある。その際に、最も重要視されるのはまず「まち全体の交通プランを含む将来のヴィジョン」。それから合意形成で市民からの質問の半分以上を占めるのは、輸送能力と整備コスト、そして路線をまちの何処に引くか?ということである。

BRTは、「都心の道路が狭い」、「或いは合意形成において、道路空間をどうしてもクルマと共有しなければならない」といった条件下に、比較的柔軟に対応できるとみなされてきた。フランスの自治体はなぜLRTを(BRTを)導入するのか、市民に説明する責任がある。その際に、最も重要視されるのはまず「まち全体の交通プランを含む将来のヴィジョン」。それから合意形成で市民からの質問の半分以上を占めるのは、輸送能力と整備コスト、そして路線をまちの何処に引くか?ということである。

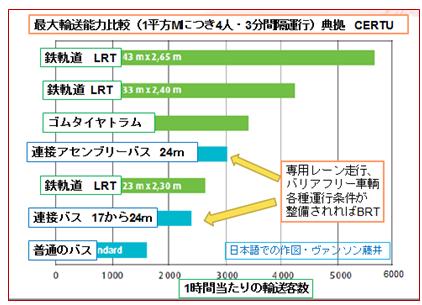

輸送能力について

- 以下のCERTU発表の比較チャートがある。フランスのバスの最大長は道路法に従って24.5mなので1時間(3分に1台運行として)で3000人が最大輸送能力と試算している。

- 運営の採算性は日本のようには問わないが、自治体予算で整備や運営を行うために「どのようにBRTが市民の生活に貢献するのか?」を具体的に示さなければならない。1KmあたりのBRT整備コストは同じくCERTU発表によると5.6から6.3億円。フランスでは一般に景観整備を含めて、1KmあたりのLRT整備コストは25億円といわれているが、バスの寿命は15から20年、LRTは30から40年という要素を忘れてはならない。

当然、都市交通整備コストは景観整備等に大きく左右される。ちなみにトータルコストが最も高かったのはニース市(1Kmにつき42億円から56億円)のLRTといわれている。その理由として、

当然、都市交通整備コストは景観整備等に大きく左右される。ちなみにトータルコストが最も高かったのはニース市(1Kmにつき42億円から56億円)のLRTといわれている。その理由として、

- インフラ整備の折に古代遺跡調査を伴う必要があった【実際にローマ時代の遺跡が多く発掘され、工事が大幅に遅れた】

- 一部区間で、バッテリー搭載運行を含む

- マセナ広場の敷石と野外芸術品を含むハイレベルな景観整備

- 傾斜地に新たに設けたトラム車庫 など複数の要素が挙げられる。 詳細の内容は、https://www.fujii.fr/?p=2327 頁をご覧ください。

- ともあれ、「BRTはLRTのSecond Bestではなく、BRT自体が優れた交通手段となり得る」ことをアッピールしなければならない。

- フランスの人口20万以上の多くの地方都市ではLRTがすでに運行されているので、今後はBRT導入が主流になると思われる。一挙に上記の4点セット【インフラ】【バリアフリー車輌】【運行】【乗客の利便性】を満たすBRTを導入しなくても、既存のバスサービスと併用で徐々に出来るところから改善を試みている自治体もある。次にフランスの各都市におけるBRT導入状況をみてみよう。【続く】

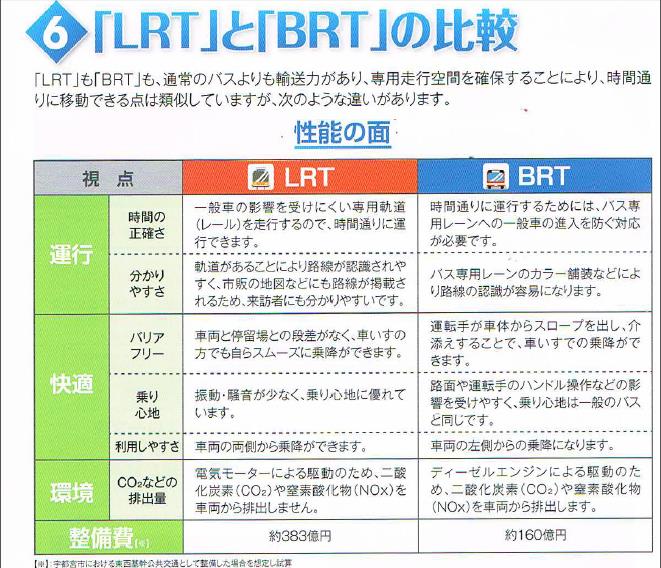

- 日本では宇都宮市(宇都宮市のLRT計画については次の頁を参考になさってください。https://www.fujii.fr/?p=2874 https://www.fujii.fr/?p=2996)が、市民に配布しているパンフレット『公共交通ネットワークの構築と東西基幹公共交通』の9ページに、「LRT」と「BRT」の比較表が掲載されているので、下に紹介させていただく。

0コメント