安全にしかも『楽しく』歩くことができる都心。楽しい仕掛けのまちアートその2. 今年の夏に突如現れた赤い球。実はBRT・G線の各駅に配置されています。遠くからでも駅が分かりやすい素敵なランドマークです。...

Urban Planning まちづくり

まちアート・歩いて楽しいまちづくりの仕掛け 1

ストラスブールの大聖堂周辺で見た親しみの持てるインスタレーション・アート ストラスブールではLRTが2.3分間隔で運行されているので、駅で待つ、という感覚がない。しかし、夜になると8分間隔ということもある。だがそんな場合はさっと歩いてしまう。なぜなら、歩行者空間が確保されているので、安全にしかも『楽しく』歩くことができる。 楽しい仕掛けは多様だ。たとえばこんなアート...

ストラスブールの大聖堂

フランスでは夏になるとどの都市でも歴史建造物をライトアップして音楽を響する、文字通り『音と光のスペタクル Spectacle de Son et Lumière』(日本語では「音と光の祭典」が近い。)が盛んです。今では『プロジェクション・マッピング』と言うそうですが、 確かに最近の傾向は、建造物全体をすっぽりとレーザー光線で囲む趣向が主になってきているので、マッピングは言い得て妙。...

「地域再生と鉄道」交通協会シンポジウム・レポート3

2014年2月24日、(公財)交通協力主催シンポジウム 『地域再生と鉄道―地方都市の活性化に向けて』富山市副市長・神田昌幸氏(株式会社まちづくりとやま代表取締役社長)のご発表レジュメ(交通新聞2014年3月28日 第4面より)...

合意形成 4 「国境を越えたストラスブールとケールの合意形成」

ストラスブール市中心部から自転車で30分足らずでライン河。川を越えるとドイツで、その対岸のケール市まで2.9KmのLRT延伸工事の合意形成がこの夏終わった。国境を越えるプロジェクトにどのように合意形成の面で対応しているのだろうか? 実は対岸のケール市までのLRT延伸は、20年前に初めてストラスブール市にLRTを敷設した当時のトロットマン市長の悲願でもあった。ストラスブールで 路面電車の最後の路線がはがされたのは1966年だが、実は戦前には、ケール市までもライン河を超えて路面電車が走っていた。(写真下参照)。写真でも分...

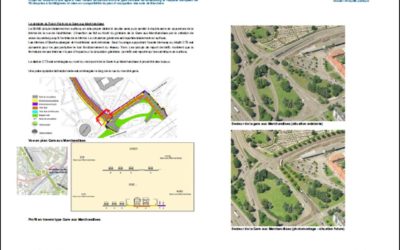

合意形成 3 「LRT導入時に道路迂回を伴う場合」

合意形成のステップ『事前協議』と『公的審査』が終わると、自治体は交通計画を策定し議会の承認にかける。それから官選の知事に『公益宣言DUP』を申請する。かつては中央政府の首相がDUPを発令していたが、地方分権化の流れで現在では各都道府県の知事の発令となっている。DUPは、ストラスブール市のBRT計画のように、土地収用の必要が無い場合には必要とされない。しかし、合意形成のプロセス(事前協議と公的審査)は、公益性のあるすべての計画に義務付けられている。...

合意形成 2 「公的審査とは?」

さて、合意形成のステップ2は「公的審査」である。公的審査は1810年から存在する古い歴史を持ち、かつては公共プロジェクト策定において、市民への情報開示が行われる『唯一』の機会でもあった。 しかし、それではもうほとんど計画が決まっていて、「市民の声がより反映やすい機会を設ける」という時代の流れに沿って設定されたのが、全頁 https://www.fujii.fr/?p=2645 で紹介した『事前協議』だと考えればよい。(2003年に都市計画法でさらに明文化された。)...

滋賀セミナー・レポート 3

続いて、別途書式で受けた質問を取り上げます。 質問① LRT導入後の交通事故などの発生状況はどのようなものでしょうか?自動車があふれた頃よりは変化があったと思います。日本では、高齢者が被害者となる事故が多発していますが、ストラスブールではどうでしょうか?また、LRTによる事故などもあると思いますが、死亡事故などもあるのでしょうか?同時に、事故防止策も講じられていると思います。 事故については拙著でもまたこのブログでも述べていますが、今年秋に市役所からヒヤリングした最新の情報をお伝えします。 フランス全体【2011年】...